8月 30th, 2010

■唐津街道の前原宿を見学してきました。

「古民家蘇生工房」さんの古民家再生の事例をお聞きするために

ビルストック研究会の皆さんと糸島市前原中央にある「古材の森」

に行きました。講演が始まる前に古材の森内の喫茶店でお茶をして、

まち歩きをしました。

「古材の森」 古民家を再生して利用されています。

「古材の森」 古民家を再生して利用されています。

もとは旅館だったそうで、映画で見たことのあるような、見事な吹き抜けがありました。

1階は喫茶店になっており、和室の座敷にてゆったりとお茶を楽しむことができます。

ケヤキの大黒柱、マツの大梁、巾3尺もありそうな一枚ものの「ちょうながけ」仕上げの床板が

残っており、それぞれ見事に再生していました。

■前原宿

保存状態の一番よい建物「辰美商店」。これはいい!

明治から戦前期までの時代的雰囲気を彷彿とさせる瀟洒な建物。

病院として利用されています。

はたして、この建物はどういった歴史を歩んできたのでしょうか?

長田さんの看板を多く見かけました。

長田さんの看板を多く見かけました。

これも、まち歩きの一つの面白さです。

これも、まち歩きの一つの面白さです。

手描きの看板

手描きの看板

夕日にそびえる鉄塔

夕日にそびえる鉄塔

■「古民家蘇生工房」さんの取り組みをお聞きして、思ったより予算をかけずに

再生できることがわかりました。

リノベーション同様、どの程度手をかけて再生するのかは大変幅が広く、一概に

坪単価でいってしまうことはできませんが、それぞれのレベルに合わせて古民家も

再生することができるとのことです。

古民家再生が一般的になる日も近いかもしれません。

■「古材の森」さんでは、古材や古建具を太宰府市のほうで販売しているとのことで、

機会がありましたら、そちらの方も見学したいと思っています。

建築見学, 福岡ビルストック研究会 - No Comments »

8月 5th, 2010

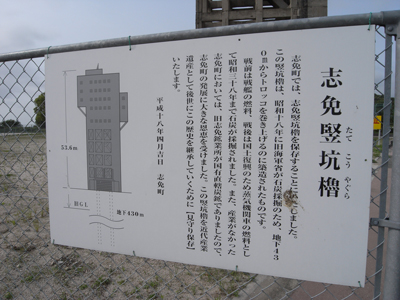

■ 「旧志免鉱業所竪坑櫓」見学-02 「大正町商店街」

時間が止まったような町、大正町商店街を目指して移動。

シャッター通りの路地を抜けていきます。古民家もところどころに残っていました。

ぜひ、このまま保存していって欲しい建物です。

アーケードをよく見てみると、なんと木製のトラス構造でした。初めて見た木造のアーケード・・・これは貴重です。

木の表面をみると、長い年月が経っているのが分かります。むき出しの鉄の部分は、塗装が剥げ、サビが出てきています。

これが時間を耐えて存在してきた「物質」の魅力です。サビや劣化が価値を下げることであると決め付けることはできません。

地元の方々にお聞きすると、炭鉱町の繁華街の中心として大変賑わっていたそうです。

左側に「ヒミツ基地732」発見。いったいなんなのでしょう・・・。

シャッターに貼ってあったポスターを見るとコメディーナイトの案内が・・・秘密基地732劇場でした。

けっこう新しめの看板が・・・「レディスショップ トムヤ」、なんかいい。

←星野くん

←星野くん

この映画のセットのような大正町商店街に若者たちと一緒に感激しながら練り歩きました。

現に昭和の時代そのままに保存されているこの大正町商店街で、炭鉱町舞台の映画「信さん」(平山秀幸監督、主演・小雪さん)のロケが2008年10月に行われました。地元のエキストラも出演されているそうです。

昔の長屋を彷彿とさせる裏路地。ここにも哀愁が漂っています。

■感性豊かな若者たちは、確実にこの雰囲気を敏感に感じ取り、受け止めていました。

表面的な日常と重なる無機質で形式的な現代の街並みの軽薄さに辟易している若者たちにとって、リアル感のある志免竪坑と大正町商店街とその界隈は、心ひかれる貴重な文化遺産となっています。

■「大正商店街」とその界隈には、映画のロケとしても利用出来るほどの完成度で昭和の雰囲気が保存されています。

これは、炭鉱竪坑と等しく貴重な遺産といえます。

この他に見られない魅力的な昭和の哀愁ただようこの街を、全体的に保存していくことを希望します。

建築見学 - No Comments »

6月 29th, 2010

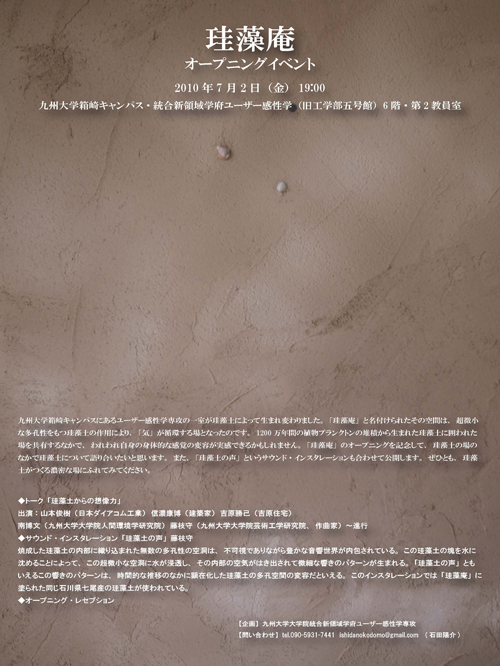

■ 珪藻庵・オープニングイベントに参加させていただくことになりました。

九州大学箱崎キャンパスにあるユーザー感性学専攻の一室が珪藻土によって生まれ変わりました。「珪藻庵」と名付けられたその空間は、超微小な多孔性をもつ 珪藻土の作用により、「気」が循環する場となったのです。1200万年間の植物プランクトンの堆積から生まれた珪藻土に囲われた場を共有するなかで、われ われ自身の身体的な感覚の変容が実感できるかもしれません。「珪藻庵」のオープニングを記念して、珪藻土の場のなかで珪藻土について語り合いたいと思いま す。また、「珪藻土の声」というサウンド・インスタレーションも合わせて公開します。ぜひとも、珪藻土がつくる濃密な場にふれてみてください。

◆トーク「珪藻土からの想像力」

出演:山本俊樹(日本ダイアコム工業) 信濃康博(建築家) 吉原勝己(吉原住宅)

南博文(九州大学大学院人間環境学研究院) 藤枝守(九州大学大学院芸術工学研究院、作曲家)~進行

◆サウンド・インスタレーション「珪藻土の声」藤枝守

~~焼成した珪藻土の内部に織り込まれた無数の多孔性の空洞は、不可視でありながら豊かな音響世界が内包されている。この珪藻土の塊を水に沈める ことによって、この超微小な空洞に水が浸透し、その内部の空気がはき出されて微細な響きのパターンが生まれる。「珪藻土の声」ともいえるこの響きのパター ンは、時間的な推移のなかに顕在化した珪藻土の多孔空間の変容だといえる。このインスタレーションでは「珪藻庵」に塗られた同じ石川県七尾産の珪藻土が使 われている。

◆オープニング・レセプション

【企画】九州大学大学院統合新領域学府ユーザー感性学専攻(PTL)

日時 : 2010年7月2日(金) 19時スタート

場所 : 九州大学箱崎キャンパス・統合新領域学府ユーザー感性学(旧工学部五号館)6階・第2教員室

http://www.kyushu-u.ac.jp/access/map/hakozaki/hakozaki.html

—地図の表示の⑥「旧工学部五号館(統合新領域学府~ユーザー感性学)の建物です。

未分類 - No Comments »

6月 22nd, 2010

■ 6月19日、福岡市中央区冷泉地区で福岡路地市民研究会の方々が主催した「まち歩き」に参加しました。

翌日、6月20日の西日本新聞に紹介記事が載りました。

福岡路地市民研究会には、福岡2000年の歴史を熟知していらっしゃる博多の市民歴史家の方がいらっしゃり、多くの歴史秘話をお聞きすることができました。こういったまち歩きでは、現状の実際の街並みと絡めてお話をお聞きできるので、ひとつひとつ実感しながら歴史的意味を知ることができます。

今回は、太閤町割の基本構造と福岡大空襲時の街の変化を中心に街を歩きました。なぜ現在の街がこのようになっているのかは、やはり、歴史的な出来事がいろいろあってのことであることがわかり、意義深いものとなりました。

福岡ビルストック研究会 - No Comments »

6月 15th, 2010

■ もし「はやぶさ」が無事に地球帰還を果たしたら、日本代表も輝きを取り戻しやってくれるのではないかと、勝手に思っていたのですが、本当に勝利を上げることができました。

「はやぶさ」も日本代表も、おかれた状況は逆風ばかりでしたが、気持ちを一つにした組織力と個の職人技と驚異的な粘りでいくつものハードルをクリアし、勝利をもぎ取りました。

日本代表は残り2試合。3戦目のデンマーク戦は死闘になることは容易に想像できます。今までの日本代表とはなにか雰囲気が違うように感じる本大会では何か大きなこととを成し遂げてくれるような気がします。

未分類 - No Comments »

6月 14th, 2010

■ 「はやぶさ」地球帰還生中継

サッカーを横目で見ながらパソコンで和歌山大学のネット中継を凝視。画面を見ていてもテレビのようにはいかず、よくわからなかったのですが、「はやぶさ」と思われる光が確かに見えました。同時に隣のツイッターにものすごい投稿の波が押し寄せていました。

この臨場感はいったいなんなのか。ほぼ同時多発的に書き込まれる感動の言葉に、ツイッターの驚異的一体感が実感できる出来事になりました。パソコンをひとりで覗いていても、みんなで共有した空間を簡単につくりだすことができる時代の到来です。

各新聞社に掲載された写真を見ると幻想的な美しい写真ばかりでした。様々な場所からいろいろな手法で撮ったようですが、この一瞬にどれだけのカメラマンがシャッターをきったのでしょうか。テレビの画像は鮮明で、「はやぶさ」本体が、大気圏突入時に燃え尽きる姿と、分離したカプセルが流れ星のように地球に落ちてくる姿は涙を誘います。

カプセル回収と分析が待たれます。

未分類 - No Comments »

6月 13th, 2010

■ 13日深夜に地球へ帰還する小惑星探査機「はやぶさ」が大気圏に突入するときに流れ星のように光る様子が、インターネットで生中継される。(YOMIURI ONLINEより)

宇宙航空研究開発機構によると、はやぶさの大気圏突入は日本時間13日午後10時50分ごろ。和歌山大学宇宙教育研究所は、はやぶさの試料カプセルが落下 するオーストラリア南部のウーメラ近郊で、これを待ち受ける。超高感度カメラでとらえた映像を、ホームページ(http://www.wakayama-u.ac.jp/ifes/news/news20100613.html) で中継する計画。

果たして、本当に、見えるのか!

未分類 - No Comments »

「古材の森」 古民家を再生して利用されています。

「古材の森」 古民家を再生して利用されています。

長田さんの看板を多く見かけました。

長田さんの看板を多く見かけました。

これも、まち歩きの一つの面白さです。

これも、まち歩きの一つの面白さです。 手描きの看板

手描きの看板 夕日にそびえる鉄塔

夕日にそびえる鉄塔

←星野くん

←星野くん

←旧国鉄志免駅跡が公園になっています

←旧国鉄志免駅跡が公園になっています